张传勇

住房作为城市居民衣食住行当中的重要一环,与我们的日常生活息息相关。高质量、舒适和可负担的住房不仅能提升住房满意度,而且可以促进就业,并增加个人生活的丰富程度,使人们能够过上健康且有尊严的生活。

根据阿玛蒂亚·森在其《以自由看待发展》中提出的“可行能力”(Capability)框架,住房在满足基本居住需求的同时,与周围环境一起为我们提供了一系列的自由和机会,这些自由和机会恰是我们追求美好生活的核心。

自阿玛蒂亚·森提出这个分析框架以来,关于幸福感及其影响因素的研究在全世界内引起了大量学者的关注。

近年来,有不少学者认为,与住房息息相关的居住满意度已成为与收入、个人特征、社会发展状况、时间支配、对自我/他人/生活的态度和信念、社会关系以及个人所处的经济、社会和政治环境等共同影响个人主观幸福感的重要因素。

同时,考虑到住房成本越低、住房可负担性越强的地方,人们的幸福指数越高,可以将提高个人生活满意度作为住房政策实施效果评价的关键目标之一。住房政策要取得成功,就需要充分了解居住群体的住房满意度和整体生活满意度,进而寻找住房影响个人总体生活满意度的机制。

基于以上逻辑,我们的研究旨在探讨住房条件如何影响中国城市居民的住房满意度和个人的整体幸福感。主要的研究动机在于,一方面,自二十世纪90年代实施城镇住房改革以后,中国房地产市场经历了快速的发展,人们对于住房的需求弹性出现了显著分化;另一方面,虽然国内外学者开始关注中国经济转型发展下居民个人幸福感的情况,但对于住房条件和住房满意度的研究相对缺乏,尤其是中国传统文化强调诸如“安居乐业”的思想,住房往往是人们实现其他追求的必要条件。

我们的研究与以往文献的区别主要体现在三个方面。首先,与以往的关注点不同,我们旨在探讨住房条件如何影响住房满意度,并进而影响到整体生活满意度这一理论机制;其次,相比现有研究倾向于关注特定城市、地区层面的住房硬件设施在提升住房满意度中的关键作用,我们的研究范围扩展到中国全国性的城市居民调查样本;第三,我们进一步区分了对于不同年龄和收入的群体中,住房条件对住房满意度和主观幸福感的影响,使我们的研究结论能够为政府制定更加具体的住房政策提供参考。此外,我们还采用了货币等价分析来估算,在获取同样的个人幸福感的条件下,每一平方米房屋面积所能折算的相应个人年收入,这一指标可以用来评估住房可负担性水平,并可作为制定住房政策的依据。

在具体的研究当中,考虑到住房条件相关变量的可得性和完善性,我们以2006年中国综合社会调查数据(CGSS)为样本,进行实证相应分析。虽然数据采集的时间较早,但作为一项理论性研究,我们认为研究所得出的一般性结论并不影响其在今天的应用和实施。CGSS的城市样本大概有6千多个,涵盖中国的28个省、市和自治区。

CGSS的城市样本大概有6千多个,涵盖中国的28个省、市和自治区。其中,对于主观幸福感的指标主要有两类:第1类问个人的住房满意度,问题是“你是否对当前的住房情况表示满意?”,可选择的答案依次为:非常不满意、不满意、满意、非常满意和不清楚”;第2类是对于个人生活满意度(或主观幸福感)方面的调查,给定的选项包括:非常不幸福、不幸福、一般、幸福和非常幸福。

简单的统计分析可以发现,当时参与调查的城市居民中有自有产权的比例(也即住房自有率)为74.11%,且无论是住房满意度还是个人的主观幸福感,有产权的居民都要明显高于没有产权的居民。此外,我们还发现不同年龄和收入的群体,他们在住房自有率上存在明显差异,并依次采用邹检验找出,全部样本中居民年龄和收入的分界点分别为42岁和收入1万元。

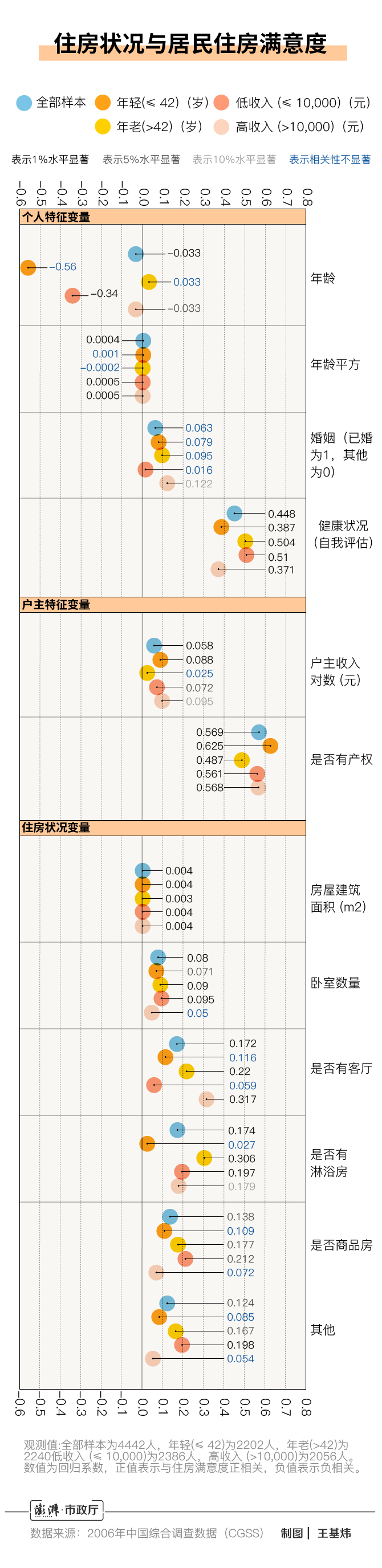

住房状况对于居民住房满意度的影像。数值为回归系数,正值表示正相关,负值表示负相关,颜色越深表示越显著。

接着,我们选取了一个多元的有序概率模型作为基准回归模型,来估计住房条件对于个人居住满意度和主观幸福感的影响。解释变量主要包括三个维度:第1个维度是反映个人特征的变量,包括个人的年龄、年龄的平方、性别、婚姻状况、教育水平、自我评估的健康状况,以及个人工作状况等;第2个维度是户主的特征,包括户主的收入和居住房屋的产权状况;第3个维度是与住房状况有关的变量,包括居住房屋的面积、卧室数量、是否有卫生间和客厅、房屋的类型、装修程度等,其中,房屋类型主要指当时居住的房屋是商品房还是其他类型的房屋,如经济适用房或廉租房等。

研究发现,住房状况显著提升了个人的住房满意度和整体生活满意度,即居住在商品房住房内,有住房产权,且房屋面积、卧室数量足够,以及有客厅和卫生间的房屋,这些因素都明显提高了个人的住房满意度和整体的生活满意度。此外,收入和房屋所有权仍然在提升住房满意度和整体幸福感方面发挥着重要作用。

此外,个人特征变量中,除了工作状况外,年龄、健康状况等变量对个人的住房满意度和整体幸福感有显著影响;而住房相关特征对于个人主观幸福感的影响要低于对住房满意度的影响。

然而,在模型中考虑了住房满意度变量后,我们却发现,住房状况对于个人整体生活满意度的影响不再显著,这说明住房状况影响个人主观幸福感主要是通过改善个人住房满意度这个渠道来实现的。虽然住房满意度在决定个人幸福感方面起着重要作用,但个人的社会经济特征对于提升幸福感仍然非常重要。

进一步,我们将全部样本按不同的年龄(42岁)和收入(1万元)进行分组回归,结果显示,虽然住房状况对居民的住房满意度都存在显著的积极影响,但对于不同群体的人影响效果却有一定差异,如对老年人的影响要大于年轻人;就收入群体而言,低收入居民的住房满意度受到更多的住房状况变量所限制,而高收入居民而言则不然。此外,将住房满意度作为解释变量,住房满意度和房屋产权都是决定整体幸福感的重要因素,住房条件中只有房屋面积大小在决定整体幸福感方面发挥着重要作用。

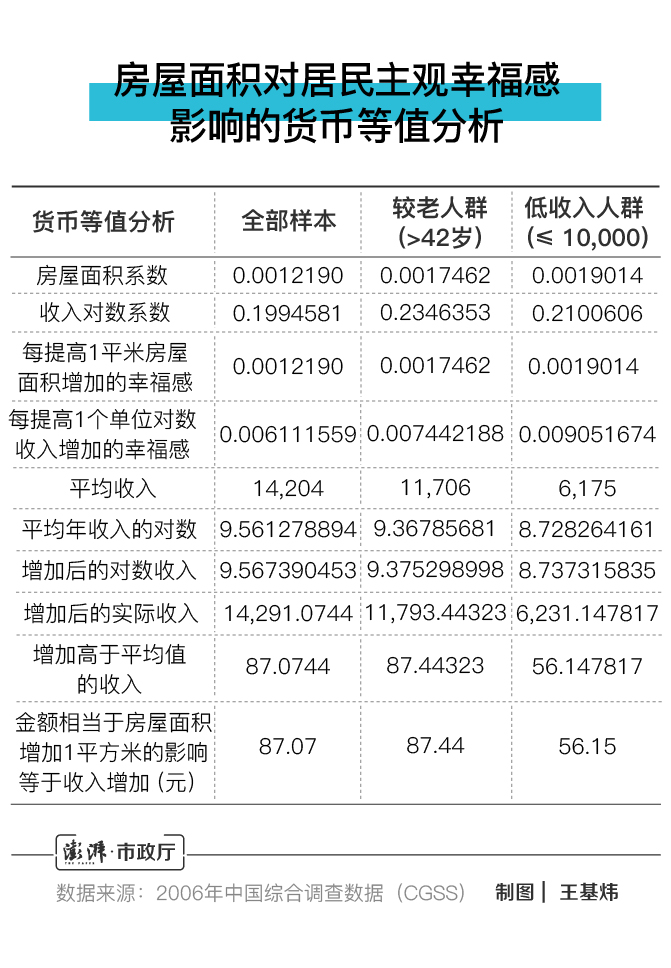

最后,我们又做了一个比较有意思的货币等值分析,即假设在其他因素不变的情况下,一定的年收入水平所带来的生活满意度或主观幸福感,需要一套多大面积的房子来提供。

房屋面积对居民主观幸福感影响的货币等值分析

我们发现,按全部样本的平均年收入14204元为基准,增加1平方米房屋面积带来的个人幸福感约等于居民年收入增加了87.07元所带来的结果,而对于平均收入为6175元的低收入群体中,每增加1平方米房屋面积带来的个人幸福感约等于居民年收入增加了56.15元所带来的。这大致也验证了一个观点,收入越低的居民,适度的住房政策就越容易提高他们的幸福感。

此外,我们还估计出2006年中国城市房屋所有权的主观价值约为个人年收入的4.5倍,当然考虑到变量的离散性,这一估算可能现实意义并不大。

最后,正如本文开头所提出的阿玛蒂亚·森的观点,追求GDP的增长绝不是经济社会发展的终极目标,反而我们应当更加重视幸福感等这类用于衡量人类福祉的指标,以增进或改善人类福祉。因此,涉及到住房政策的效果评价,政府可以将政策目标从住房拥有计划扩展到住房满意度计划,旨在通过改善住房条件来提高人们的住房满意度和整体幸福感。

随着十九大提出坚持“房子是用来住的、不是用来炒的”定位,以及不少城市租售同权等细则的落实,在以公共租赁住房、共有产权房等体现房屋居住功能为导向的住房政策实施中,我们的研究结论也强调了确保这类住房质量对于提高居民住房满意度并进而保证政策实施效果的重要性。

当然,由于受到调查数据本身的限制,研究中并未能考察影响主观幸福感的更多的住房条件相关因素,例如是否开通天然气、供暖、供水等,这可能使得本文的研究结论有所局限。

(注:作者系上海交通大学中国城市治理研究院、国际与公共事务学院副研究员,本文系作者根据其与华东师范大学张方博士合作的英文论文改写。所有涉及到的文献、数据和观点请查阅原文:Fang Zhang, Chuanyong Zhang (corresponding author), John Hudson, Housing Conditions and Life Satisfaction in Urban China, Cities, Vol.81, November 2018, 35-44, 链接:https://doi.org/10.1016/j.cities.2018.03.012)