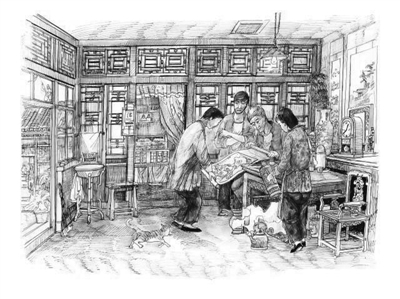

图为《玩家》剧本中的插图。

杨信绘

“玩家”算是北京土话。

记得当年我在《北京晚报》上发表《京城“四大玩家”》的文章时,在社会上引起很大反响。当时,不但在北京,在全国各地,民间收藏已经悄然兴起,而且有一种来势凶猛的劲头。这种收藏热是从集邮开始的,慢慢发展到古玩和其它杂项。在中国人的温饱问题没解决之前,能不能活着是生活的第一要务。只有当解决了温饱问题,生活进入小康以后,怎么活着才成了生活的第一要务。玩,实际上就是人在怎么活得舒坦上的一种时尚。

老北京人喜欢玩。“花鸟鱼虫”号称是过去京城的“四大玩”,玩儿个物件儿在北京是有群众基础的,属于寻常的玩。人们生活水平提高了,玩的东西自然越来越高雅,越来越讲究了,比如瓷器、玉器、字画、碑帖、文房四宝等,这难道不是社会的一种进步吗?从一个“玩”字上,可以折射出改革开放以后社会的发展和变迁,折射出老百姓的心态。过去有“玩物丧志”,但当一个人玩到一定水平,玩到一定境界时,就可以称之为“家”了。老北京人常说一句话:“这算玩到家了!”大概就是这个意思。

这些年,北京人艺上演的许多作品,都会引起观众的关注。为什么大家这么爱看北京人艺的剧?其中一个重要原因是喜欢它的京味儿。但富有京味儿的话剧本子可遇不可求,经常处于缺乏状态,剧院的领导便邀请了十余位在北京创作活跃、有点儿影响的作家剧作家,组成了一支创作队伍,有莫言,刘恒,万方,邹静之,李龙云等,我也是其中之一。

话剧《玩家》的剧本我写了整整10年,是真正的十年磨一剑。我之所以选择玩家这个题材,是因为我在《北京晚报》当了20多年记者,我认为最能反映社会生活变化之一的就是收藏。当年粮票是买粮食的凭证,20年以后它成了收藏品,您说这种变化大不大?我采访过无数玩家,也曾在《北京晚报》办过“收藏”专版,还出过两本书,我对这个领域太熟悉了。当人艺让作家报选题时,我经过反复思考,选择了收藏这个话题。

这个选题很快得到了人艺领导和院艺委会的认可。我很快就开始了剧本素材的整理和剧情的构思。2006年,记得《玩家》剧本的第一稿拿出来后,人艺的院领导异常欣喜。但是在北京人艺,剧本能否上演,要通过艺委会这一关。艺委会的成员们看了剧本后,意见产生了分歧,多数人认为《玩家》的剧本题材虽好,作者的语言功力也没得说,但剧本距离演出还有很大距离,突出一点就是剧本太长。院领导经过反复研究,最后做出决定:既然《玩家》的选题好、语言好,人物生动,故事也还完整,只是剧情过于繁杂混乱,人物的矛盾冲突不合理,因此不能急于求成,也不能轻言放弃。本着出精品的原则,要坚定不移改下去,细心打磨,不到火候不揭锅。

为此,我又对整个剧本重新构思,抛弃了原来的初衷,注重于人物命运和性格的描写,而对收藏的过程和收藏的知识进行了大删大改。到第四稿拿出来,人艺的领导和艺委会的专家终于认为有点儿模样了,但大家依然觉得还欠火候。就这样,当我改出第十二稿后,北京剧协和北京作协专门为这个剧本召开了研讨会,之后又找了几位国内戏剧界的老专家提意见。

在这种情况下,人艺还是没把它列为当年的演出计划。院里觉得还可以继续打磨,真正成为精品。于是话剧的主题就在不断的修改中一步步深入,最后聚焦到如何对待真与假,这是人类永恒的一个主题。于是有了十三稿,十四稿,直到最后的定稿。

2016年8月,作为当年唯一一部原创大戏,《玩家》和观众见面了。目前看,《玩家》三幕戏代表三个不同的时代,一只真假莫辨的元青花让玩家惦记了30年,围绕它刻画了十几个有典型性格的典型人物,有血有肉,鲜活生动。这些人物也是北京人典型性格的写照。剧中主要人物的命运在剧情的演进过程中都有所体现,是改革开放以来北京人的命运缩影。当然这部戏的最大看点是人物的语言,可以说京味儿十足,演员的每句台词都做了精心的推敲和锤炼。

今年8月,《玩家》作为人艺建院65周年纪念演出的组成部分再次回归,收获众多好评。一部戏的成功,编剧只是完成了最基础的工作,最后呈现给观众的是凝聚着所有演职员心血的艺术作品。我希望这出剧能够经得起岁月的淘洗。