王津在故宫西三所钟表室里度过了近四十年,像他这样的修复师在故宫还有很多,王津和他的同事们一辈子只做一件事的定力与专注,隐隐安慰了这个变幻莫测的时代。

故宫钟表修复师王津因为纪录片《我在故宫修文物》而走红,五十五岁的他意外成为“男神”“网红”。在骤然降临的声誉面前,他异常淡定,仍然每天坐公交车上下班,遇到合影就坦然接受。这份定力是近四十年文物修复生涯带给他的,也是许多九〇后喜欢他的原因。

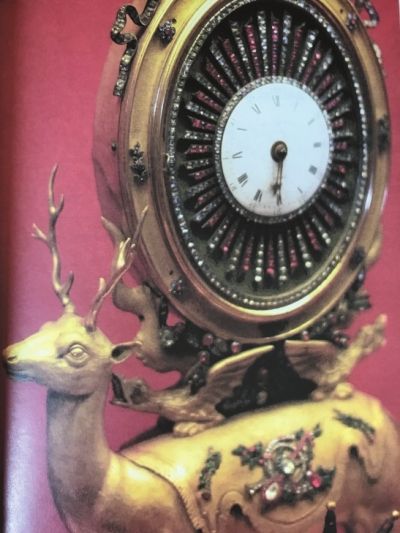

钟表是故宫博物院中非常特殊的藏品,堪称世界博物馆同类收藏中的翘楚。清朝皇帝酷爱钟表收藏,顺治、康熙、乾隆三位皇帝嗜爱钟表的程度,一代胜过一代。西方工业革命以后,传教士到中国来,他们钻研皇帝的喜好,把当时最新、最好的钟表送到宫里,形成了一类独特的收藏。当时欧洲的钟表工匠们,为了大清皇帝的喜好,千方百计在钟表上动脑筋:车马人物、花鸟虫鱼做装饰,日月星辰通过发条变成斗转星移。清宫的一千多件钟表藏品,制作年代从十八世纪到二十世纪初,既有英、法、瑞士等名家制作,也有广州生产的精品,以及皇帝设计由做钟处完成的“御制钟”,制作精美,功能复杂,代表了当时钟表制造的最高水准。到乾隆时期,清宫钟表的制作形成一条从西洋传教士、工匠、到做钟太监的非常稳定的基础梯队,这些能工巧匠在做钟处共同工作,技术上不断融合,形成了故宫现有的古代钟表修复技术。

钟表的修复技艺是唯一在故宫里一直绵延下来、没有断层的非物质文化遗产。由于钟表都是实用器,需要持续维护,直到1924年,冯玉祥的部下将末代皇帝溥仪赶出宫时,钟表匠人依然留在紫禁城内。1925年故宫博物院成立,原做钟处的工匠徐文磷成为故宫博物院第一代宫廷钟表修复大师,培养了徐芳洲、白金栋、马玉良、陈贺然四位弟子。1977年王津师从马玉良。在老师傅们退休以后,王津和他的徒弟亓昊楠,如今是故宫仅有的两位宫廷钟表修复师。至今,清宫钟表修复,已经传了三百多年。

明末到清末是中西方文化大融合的时期,这种交流与碰撞呈现在清宫钟表上,是它的文饰、色彩等既非纯正中国的,也非完全西洋的,因此而一变,丰富而琳琅满目。中西融合,以一种物化的形态呈现,包括它的修复理念,中与西之不同也是泾渭分明。西方尊重大师作品,在整个修复过程中一定保持大师的思路,以及整件作品的完整性。而这一点,并不是清宫造办处工匠考虑的重点。他们会把大师作品拆分、重组,对它进行改造,使它能够适应皇帝的需求。看似是东西方工匠的不同,却也呈现两种文化的差异。

王津延续了故宫钟表修复的传统。2011年,瑞士某钟表品牌在大陆举办展览,带来了十八世纪钟表大师雅克·德罗父子制作的写字人钟(又名“作家”钟),运输过程中钟表出现故障,发条断裂。按照西方修复理念,发条需要专门工具做,但写字人钟隔天就要在新闻发布会上表演,显然来不及。主办方找到故宫请求帮助,王津紧急受命。到了场地,他看了很长时间,谁都没有想到他会用那样一种方式来解决问题:用0.5号钓鱼线代替发条,借助余弦力度,可以起到发条的作用,写字人钟开始书写;再比如,某宫廷钟表机芯里的气囊原料为进口羊皮,轻薄如棉纸,时间久了原料用光,可是展览迫在眉睫,怎么办?王津用以修复气囊的,居然是韧度很强的民国纸币,“这个简直是太有意思了”。

钟表修复既有传承,也有创新。和清宫工匠的不同在于,第三代修复者的王津和第四代的亓昊楠拥有更开阔的眼界,他们不断和国外的钟表制作者、钟表修复者、钟表历史研究者交流,看似一个简单的修复,实际上它的参照体系和知识体系已跟过去完全不同。他们的成长,也是故宫博物馆不断与世界接轨的历程。中国和世界的融合和碰撞仍在继续,故宫的钟表修复工艺,也在保留传统的基础上,发生着微妙的变化。

而一出故宫,是另一个世界。这是二十一世纪的中国,经过三十年的高速发展跃居世界第二大经济体。“乱世黄金,盛世收藏”,收藏行业进入空前繁荣时期。手艺人王津与收藏家黄嘉竹形成一组有意思的映照。那是一个民间的钟表展览会,收藏家与品牌商蜂拥,现场富丽堂皇如联合国会场。黄嘉竹是台湾著名钟表收藏家,会场上,众人争睹他收藏的维多利亚女王送给爱女的怀表,一片赞叹。听说王津是故宫钟表修复师后,他反复追问故宫有没有这样的表,听到否定的答案后,黄嘉竹心满意足。

收藏家重视的,是女王签名为怀表带来的附加值,这不是整日与发条、齿轮、坏掉的鸟翅膀打交道的手艺人王津看重的。故宫的皇家收藏俱是世界各地顶级孤品,过眼、经手都是文物,但又日复一日沉浸于精确到0.1毫米的机械修复中,这为王津这样的修复者带来一种超脱的精神。事实上,与那个富丽堂皇会场中大多数人相比,王津都显得不同,他像用清水洗过,格外朴素。

超脱于物质层面,专注于工艺的价值。盛世收藏的喧嚣,对照出手艺人的本真,所以面对收藏家也好,富丽堂皇的商业会场也好,王津既不逢迎也不失落,他知道自己是谁,这大概是故宫中一个普通的钟表修复师成为网络男神的真正原因:在尘土飞扬万众创业的年代,在网络把成功者更粗暴更快速地推到我们面前的成功学的时代,人们内心仍然渴望一些更加长久不变的事物,像海水泡沫下的岩石。王津在故宫西三所钟表室的这间屋里度过了近四十年,像他这样的修复师在故宫还有很多,王津和他同事们的职业生涯,一辈子只做一件事的定力与专注,隐隐安慰了这个变幻莫测的时代。

从神武门进,顺着建福宫西墙拐进一个长夹道,穿出去,就到了文保科技部所在的西三所,这是故宫博物院整个工作区唯一设有门禁、须刷卡进入的部门。

西三所与寿康宫只有一墙之隔,这个在很多宫廷剧中屡屡出现的院落,是野史和传说中清朝冷宫的所在地。因为年久失修,灰瓦红墙慢慢失去了原有的光泽,但是不经意间,栋梁上明代的彩绘得以保留,与清代的明艳繁复相比,它们更为简约清丽。

小院里绿植葱茏,有木器组史连仓父亲种下的枣树,金石组恽小刚种的君子兰,漆器组闵俊嵘的漆树,摹章组沈伟的玉米和茄子,以及清代的杏树与枣树。小院也生态丰富,文物部门不加班,五点下班以后,巨大的空间留给了动物,有兴许是御猫后代的流浪猫、黄鼠狼、还有木器组收养的各种鸟。每天,青铜器修复师王有亮和摹章高手沈伟自觉地担当起喂猫职责,连《我在故宫修文物》的剧组人员都知道,想逗猫,可以去摹画室所在的第四进小院找找看;而木器组屈峰虽貌似委屈地抱怨收留了许多“别人养着养着不要了送给我们,最后慢慢养着养着就成负担了”的动物,但下班时他不会忘记拎鸟笼回屋,否则“第二天你可能见到的只有几根毛”。

打杏是文保科技部的大事。每年五六月份,御杏树上的青杏慢慢变成了甜软的蜜黄色,年轻人暗暗兴奋起来:又可以打杏了。但2015年是故宫博物院建院九十周年大展,每个组都领有大量修复任务,满树的杏子熟了无人采摘,密密麻麻地落了一地,引来黑压压的蚂蚁。一个清晨,上班前的一刻钟,木器组的人领头,办公室的姑娘拿出了盖文物的强韧度白纸来接着,工人登上梯子打下来许多黄杏。大家嬉笑着来分,没赶上的还特意来要。

这是西三所难得的喧声笑语的时刻,随着八点钟的到来,这里像被施了魔法的空间,时间、人声,都冻结起来。

“静”,是这里给人最深的印象,在钟表室采访王津,除了我们的说话声,就只有自呜钟整点报时的钟鸣,悠扬,悦耳。他的徒弟亓昊楠安静得仿佛不存在,虽然他明明在房间另一隅修理钟表。“静”,变成一个整体的气场,人不由自主也静下来,感觉大声说话、用力走路都显得浮躁。那一瞬,你突然明白这里面的人反复提到的“磨性子”“静下心”“沉住气”是什么意思。任何一门宗教都把修静入定、获得专注作为入道的途径,静者心不妄动,专注已包含身心合一,修道如此,修文物何尝不如此:

技艺容不得欺骗,技艺里没有捷径:一座宫廷钟表层层组装,上千个零件必须从最底下开始每一个零件都严丝合缝,错零点一到两毫米都可能导致最后的整体罢工;一件青铜器碎成毫无规则的一百多片,有一块碎片位置不对都拼不起来;在三伏天的深夜一个漆农忙碌一晚上只能采漆八两,“百里千刀一斤漆”;修复太和殿龙椅用的鱼鳔胶,年轻小伙儿轮流着一刻不停地砸,一天下来顶多能砸半斤;一块木雕要手持穿着牙签的锉草手工打磨三遍以上才会有圆润细腻的岁月感;古字画修复揭命纸有时靠指搓,一副画揭一两个月,过程枯燥,只能拼耐心;临摹一幅画的周期是一年起,一个临摹师一辈子临不了几张很成功的作品……手工艺是时间的艺术,修复师的世界安静而诚实,双手与心的创造,流露出的不只是高超技巧,还有人手的温度,心的高洁。正心诚意才能做出正确工艺,格物致知深入物的本质,当匠人的本真与物的本质相遇,物我两忘,日复一日,修缮文物,擦亮器具的过程中,他们自己的面貌气质也发生改变,仿佛有什么在他们身体内部也被日复一日地擦亮:他们沉入工匠无名无我的广阔的时空中,面目变得沉静,在此时空中,个人变得渺小,但以另一种方式接近永恒。

王津口述:

修文物是与前任工匠的对话

故宫里的钟表修复从清代传下来一直没断。因为钟表一直在使用,皇上被赶出去了,维修保养的人还是要有,所以徐文璘老先生一直在。他儿子是徐芳洲,在东华门开着一个修表铺,解放后跟着父亲也进了故宫。我的师父叫马玉良,是从故宫警卫队转过来跟老先生当学徒的。

我爷爷在故宫图书馆工作,1973年奶奶去世后,我跟爷爷一起生活,照顾他晚年。1977年我十六岁,初中毕业,那会儿毕业好像还是要上山下乡,就去插队。10月份爷爷去世,院里主动找我,看你比较小,干脆办个接班来故宫上班。

小时候我很少进故宫,爷爷不让。送饭就送到北门,他出来接。

那会儿老人和现在不太一样,故宫里的东西进来怕说不清。故宫重新开放后,那会儿跑故宫比较多,替我爷爷取工资,报销医疗费,上医务室拿药,一个月至少也得来个两趟。但最多就到图书馆,或者北边医务室。没什么心旷神怡,真没那感觉,觉得故宫就是一个单位。

上班前各屋转了转,当时这屋人最少,遮着帘子挡西晒,屋里暗暗的,就马师父一人。跟师父聊了聊天,给开了两个钟表,问喜不喜欢这一类的,我说喜欢,他说那你就回家等着。后来就来这屋了。那会儿不太懂,感觉别屋人都挺多的,木工室一进门六七个人,地下全是刨花,感觉没有下脚地儿。钟表屋安静。我是有点喜欢安静,你想一个十几岁的小孩跟一七十几岁的人一起生活,受爷爷的影响挺大。

基本第一年都是拿非文物练习,那会儿我们各个工作室都有一个小坐钟看时间,钟坏了帮着修修,或者拿非文物的钟表练手,拆拆装装,里面怎么回事,谁挨着谁,怎么拆怎么装的。就是练个手感。慢慢熟了,第二年开始能接触文物类,也是比较简单的,拆完以后找问题,为什么不走啊,齿轮间隙磨损大,还是说齿轮有弯齿或者弯尖,基本就是这类。有大活跟着干,打下手。修理这东西师父也没法说这个应该怎么干,那个应该怎么干,关键还是自己动手,自己体会。他不会主动把我们叫过来教,说跟动手是两码事,听完以后不如上手干更直接,练得更方便。

马师父1932年出生,我来时他是四十五岁,一直跟到1992年马师父退休。师父对人要求挺严的,也不爱说话,工作时间都没什么交流。人很正直。我们八点上班,师父七点半就到了。他来了可能先在这屋里巡视一圈,看看我们工作进展,他虽然不问你啊,“昨天给你一活儿你干到什么程度了”,你都在桌面上摆着,师父能看到。我们是一个活儿利索了再干一个,这个弄不利索,那个也别沾。我觉得他肯定心里有数,比如我说活儿干完了,“那行,差不多了,搁那儿吧,再拿一个新的活儿,”心里要没谱的话,他会说“你干到什么份上了,成不成啊,”肯定要问一下吧。所以说我觉得早晨我们没来之前他肯定就转一圈看过了。现在也一样,比方说是亓昊楠干的什么活儿,我有时候过去转一圈,我也能感觉到他干到什么进度了,都是同行,能看出来。

下班的时候,老师傅不洗手,我们也不敢洗。原先这儿有一个盆架子,每天必须把这个水给打好了,洗手水。差一刻钟十二点,一打铃师父洗手,洗完手就下班了。师父先走,我们锁门,关灯,断电什么的,基本就差个五六分钟再走。肯定师父先走。那我们先走,师父关灯锁门?打水必须得是徒弟打,哪有师父去给你提水去。家里没教,就是习惯,觉得就是这样,一个传统。也没人说过。你看亓昊楠早上来的比较早,到这儿把水都打好了,就是这样。

那会儿师父给你一个活儿,你老干不出来不成,自己着急,有什么问题自己先琢磨,实在琢磨不透再说,一般情况下不敢轻易的问,一问,这么简单的问题你还不知道,不是招师父说嘛。

基本功包括自己做工具。每天弄点铜丝,粗的细的,锉销子什么的,也是练手感,让你掌握手工工具。现在外面有现成销子卖,我们还是手工锉。不爱用外边的。手工的做出来方便,而且也快。锉销子很容易,打一个钢贴儿,锉一个斜的,然后一削。现在有用车床削,我觉得还是手工的更好,车床弄这几下,还得找准,劲大它就弯了,还不如手工快。你看我们桌上,桌沿加装一根竹条,就是为了锉东西。

修复钟表流程,第一步先做记录照相,拍下原始情况;第二步除尘;下一步拆解;第四步清洗,清洗当中看看有需要修的,需要补的;第五步,修补;然后是组装,一步步调试,恢复它的部分机能,最后再整体组装。要一步步的,底层中层上层,最后总体组装咬合。

宫廷钟表都是特制,恢复演艺功能是最难的,因为它表演功能多。稍微差一点都不成,没法凑合。有的东西差不多就过了,这钟表的东西差一点儿都不成,本身比较精密,你差一点儿,你要糊弄它,到最后肯定给你搁这儿了,转不了。这个从底层开始干,就是精细地一步一步往上,最后出了问题你还好找点,要是说底下就想凑合的话,将来它给你处置。

难度比较大的,我觉得还是前几年修的魔术人钟,东西不是特别大,六七十厘米高,但是结构紧密,又表演又变魔术。据说原来提出过修,后来没修,是赶上“文革”了还是什么,又退回库,听老师傅说那东西破的比较厉害,时间长了。2007年跟荷兰合作,荷兰看见它想展览用,我就给它提出来,修了将近小一年。

当时荷兰也参与修,他们修的是比较简单的,几个小的,我们这个魔术人钟他们没参与。一开始也想修,小道消息是他们想请俄罗斯专家修,俄罗斯人开价比较高。而且那会儿也没决定让他们修,因为这种复杂钟表很稀少,他们拿走几件小东西,像升降塔钟,故宫升降塔挺多的,魔术钟有代表性,我觉得还应该咱们自己修。

它一共有七套传动装置,走时一套,音乐一套,鸟叫一套,开门一套,底下联动变魔术一套……每一套,都有自己运转模式,这七套还有一个连接,不能说这门没开就开始变魔术,应该是门打开同时变魔术,开这个碗,出什么样的球,什么情况下,中间碗一开,小鸟飞出来,都是要有时间联动性,错一个都不行。

开始修,也没有图纸,一步步拆下来一大片东西,拆的挺散的。发条不行了,配几盘发条;表演的小鸟什么的,里面都坏了,有的杆都是折的,接起来;小鸟交换的气囊全糟了,虫子打烂了,从荷兰买皮子,重新糊。当时咱们国内还没有这么薄的皮子;里面那些小气门都是重新做。

调试最费工夫。这么点小地方里有四个东西在互相变,这个起来那个上来,差一点就互相打,一打架就卡那儿出不来了。还不敢轻易下手,不是说觉得不合适就调,动错一点,将来恢复起来更难,所以毕竟也是看准了,才能调试。

整个修复将近一年时间。没有修不下去的时候,就是难点,就是慢呗,一点一点琢磨,干时间长了,性子也就磨出来了,你越急它越不转,以前师父说急了就别干,你再干有可能还出漏子。上周边转转,安安心,接着干。所以在这儿最大的基本功就是耐心,坐不住的人干这个比较困难。时间长了我想,要是喜欢,再急的性格也能磨合出来。

建院九十周年展览,我们挑了一对儿乾隆时期的大型钟,一直在库房里搁着,一百多年也没有修过。按原设计有五个面,底下跑人,正面是两层的四开门,第一道第二道门打开,里边有转花表演,中层以上有十几只小鸡翅膀拍动,还有一盆水,水上面有一只鸭子在游,然后两个小水溪,一只大鸡带着一些小鸡在捡食,中间自开门跟底下是同步,打开后这个人在纺线。挑它也是因为观赏性比较强。

机芯打开一看,可能是皇上身边的工匠修过,没修好,零件拆完以后又合上了。里面又是尘土又是锈,零件全是散的,还有些坏了。好赖他还不错,给你扔里头,没有拿出来搁别地儿,那缺几个件修起来更麻烦了,这基本没有缺大件,个别的轮坏了,你还能补能修,四周也比较严实,这么多年搬家,调库什么的,零件也没掉出去,底下要有镂空,零件掉出去两三个小的,那修起来难度更大了。

这次修我们就是从底下一步步修的,发条断了,新配盘发条。调和轮齿也不行。这个钟所有零部件全坐落在木板上,当时欧洲可能空气潮湿度不像北方这么干,这木头经过一百多年二百年热胀冷缩什么的,变形挺厉害的。有的齿轮咬合也就是两到三个毫米的量,那木座一变形,就达到五六个毫米,这个修复起来,也是挺难的。目前调合适了,但是就看看伏天有什么变化。

过去修大多是为了展览,都挑外形完整,缺失较少的修。你想经过建国以后,成立科技部,包括前面老先生们修了七八十年,外形完整的基本都修完了。现在为什么修的时间越来越长,因为挑不出来好的了,说实话,越修越破;最近这几年没太多展览,时间比较充裕,就进行抢救性修复,都是挑外形破损,机芯复杂的。这些东西锈损的越来越厉害,再不修复,越往后修起来难度越大。从破的开始修,将来就能越修越容易。

文物修复必须有参照物,不能创造性修复。如果是一对儿钟表,可以相互参照,缺什么可以配。没有确切参照物,外形的话缺就缺了。零件坏了就自己修补。我们不会轻易说一个零件“坏得不能用了”,比如这齿轮,这个尖断了给它补一下,断几个补几个,这一个尖0.3毫米,不算特别小,有比它还小的。如果所有齿都掉光了,那我们就把轮片摘下来换一个,保留轴承,这就是最小干预原则。如果因为尖断了、齿折了就换一个新轮,这是不允许的,换个新轮搁上就不叫最小干预了。因为这是原件,换的是新的啊。

郭福祥老师说我修过写字人钟吗?哦,那是瑞士的写字人钟,那里面的人写出来的字儿是英文。当时瑞士在北京办一个活动,钟摔坏了。他们有修复师过来,但可能时间紧,晚上发现,第三天早上就要用,就请故宫帮一下忙,地方在金融街,离我家特别近。那时晚上十点多了,我从家过去干了半宿,损坏的小零件做了做,第二天中午又去,弄到晚上十二点。

其实也没什么,它有一个链断了,不够长。我说你干脆摘掉这个,买根0.5(号)的钓鱼线。那个线粗细合适,韧性好,力量够,新闻发布会能用。救急你没办法。它应该是这种链,这种链我们故宫有一些,不多,不能给他用呀,两码事。只能拿这个代替一下。他也同意,他说行行,达到效果就行。

用民国的纸币代替羊皮补气囊,我们师父那一代就用。那种纸币韧性好,比纸要强。后来我们发现前人修复中也有拿那纸币粘的。那种羊皮是国外做的,挺薄,跟纸似的,国内没有。这些都是没有办法,(零件)没有啊。现在我们钱(纸币)也没了,也没用了。

修文物是跟古人对话,他们那么说,我也没有什么太大的感觉。但的确感觉跟历代修复过它的工匠有交流,你打开一个钟,你能感觉到有的修得很敷衍,有的做得非常细。这人手艺,活糙活细,有感觉。

从十六岁开始,我在这屋待了三十九年了。我一共修过多少钟表不是很确切了,估计怎么也得有二三百件。故宫的写字人钟我没修过,师父修时我们看了一眼。它写出来的毛笔字还带笔锋,比有的人写的还好。据说现在写不了了,可能有什么问题。修好一个特别复杂的东西是什么心情呢?原来你不知道它什么样,修好恢复功能,看到它的表演原来是这样,心里挺有成就感。别人知不知道谁修的无所谓。我觉得修好一件东西的机缘很复杂,不是人人都有这个机会。有的人这一辈子能赶上一件,有的人一辈子也不见得修得上。现在这库里还有好多待修的,一直没动,上次修,可能还是清代。